Ein Labrumriss an der Hüfte, medizinisch als Labrumläsion bezeichnet, betrifft die Gelenklippe des Hüftgelenks. Diese Verletzung kann durch akute Traumata oder degenerative Prozesse entstehen und führt häufig zu Schmerzen in der Leiste sowie Bewegungseinschränkungen. Die Diagnose gestaltet sich oft schwierig, da die Symptome unspezifisch sind und der Labrumriss häufig mit anderen Pathologien wie der Hüftdysplasie oder dem femoroazetabulären Impingement (FAI) einhergeht. Dieser Artikel liefert einen wissenschaftlich fundierten Überblick über Anatomie, Ursachen, Diagnostik und Behandlung eines Labrumrisses sowie prävantive Strategien.

Definition: Was ist ein Labrumriss an der Hüfte?

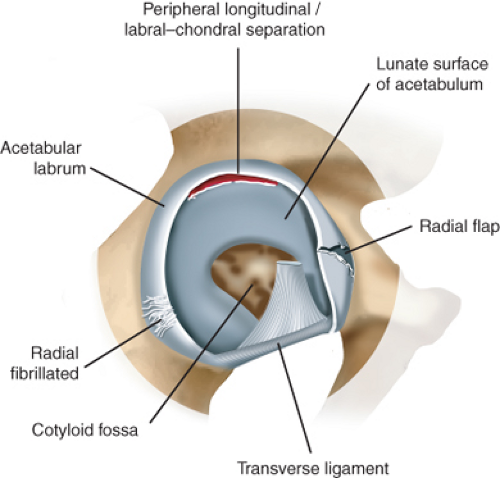

Das Labrum acetabulare ist eine ringförmige, aus Faserknorpel bestehende Struktur, die den Rand der Gelenkpfanne (Acetabulum) umgibt. Ein Riss (Läsion) dieser Struktur – also ein Labrumriss – kann mechanische Symptome und Schmerzen verursachen. Je nach Lokalisation, Morphologie und Ursache unterscheidet man verschiedene Formen von Labrumrissen, unter anderem den radialen Flap-Riss, den fibrillierten Riss oder den longitudinalen Riss (Groh & Herrera, 2009; Su et al., 2019).

Schematische Darstellung der Morphologie von Labrumrissen. Radiale Flap-Risse beinhalten eine Unterbrechung am freien Rand des Labrums mit Bildung einer deutlich abgegrenzten Gewebelappe. Radial fibrillierte Risse zeigen typischerweise ein fransiges („haariges“) Erscheinungsbild am freien Rand des Labrums. Periphere longitudinale Risse betreffen eine Abspaltung an der Verbindung zwischen Labrum und Gelenkknorpel. (Neu gezeichnet nach Lage LA, Patel JV, Villar RN. The acetabular labral tear: An arthroscopic classification. Arthroscopy. 1996;12:269–272.)

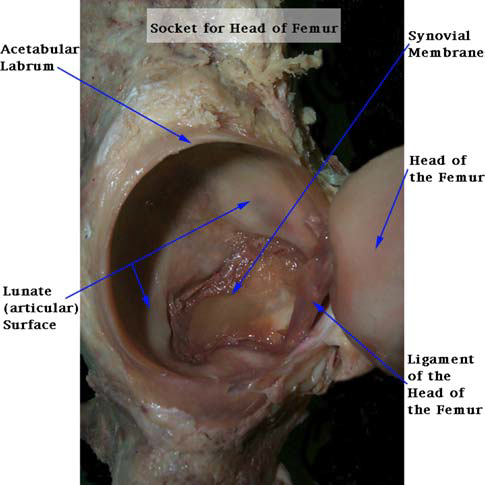

Anatomie des Labrums

Das Labrum verstärkt den Pfannenrand der Hüfte, vertieft die Gelenkpfanne um etwa 21 % und erhöht die Kontaktfläche um ca. 28 % (Groh & Herrera, 2009). Es fungiert als Dichtungsring und sorgt so für die Aufrechterhaltung des intraartikulären Unterdrucks, was die Gelenkstabilität verbessert. Die anterosuperiore Region ist besonders stark innerviert und daher schmerzempfindlich (Su et al., 2019).

Labrumriss Ursachen

Hauptursachen sind mechanische Überlastungen wie beim FAI, strukturelle Anomalien wie eine Hüftdysplasie, Traumen (z. B. Stürze), hypermobile Gelenke oder altersbedingte Degeneration (Groh & Herrera, 2009; Leibold et al., 2008; Su et al., 2019). Beim FAI führt die veränderte Knochenform dazu, dass der Oberschenkelhals wiederholt gegen das Labrum stößt und somit ein Labrumriss entsteht. Bei der Hüftdysplasie hingegen ist das Labrum durch die mangelnde Überdachung des Hüftkopfs erhöhten Scherkräften ausgesetzt, was ebenfalls zu einem Labrumriss führen kann (Gala et al., 2016).

Labrumriss Symptome

Typische Beschwerden umfassen Schmerzen in der Leiste, die als „C-Zeichen“ beschrieben werden, sowie Knacken, Blockieren oder ein Gefühl des „Wegknickens“ im Gelenk. Die Schmerzen treten häufig bei längerem Sitzen, Gehen oder sportlicher Belastung auf – insbesondere beim Training mit Hüftschmerzen (Farjo et al., 1999; Burnett et al., 2006, zitiert in Leibold et al., 2008).

Labrumriss Diagnostik

Klinische Untersuchungen: Häufig durchgeführte Tests sind der FADIR-Test (Flexion-Adduktion-Innenrotation) und der FABER-Test (Flexion-Abduktion-Außenrotation). Diese Tests dienen dazu, Schmerzen gezielt zu provozieren, um einen Labrumriss klinisch zu vermuten (Leibold et al., 2008).

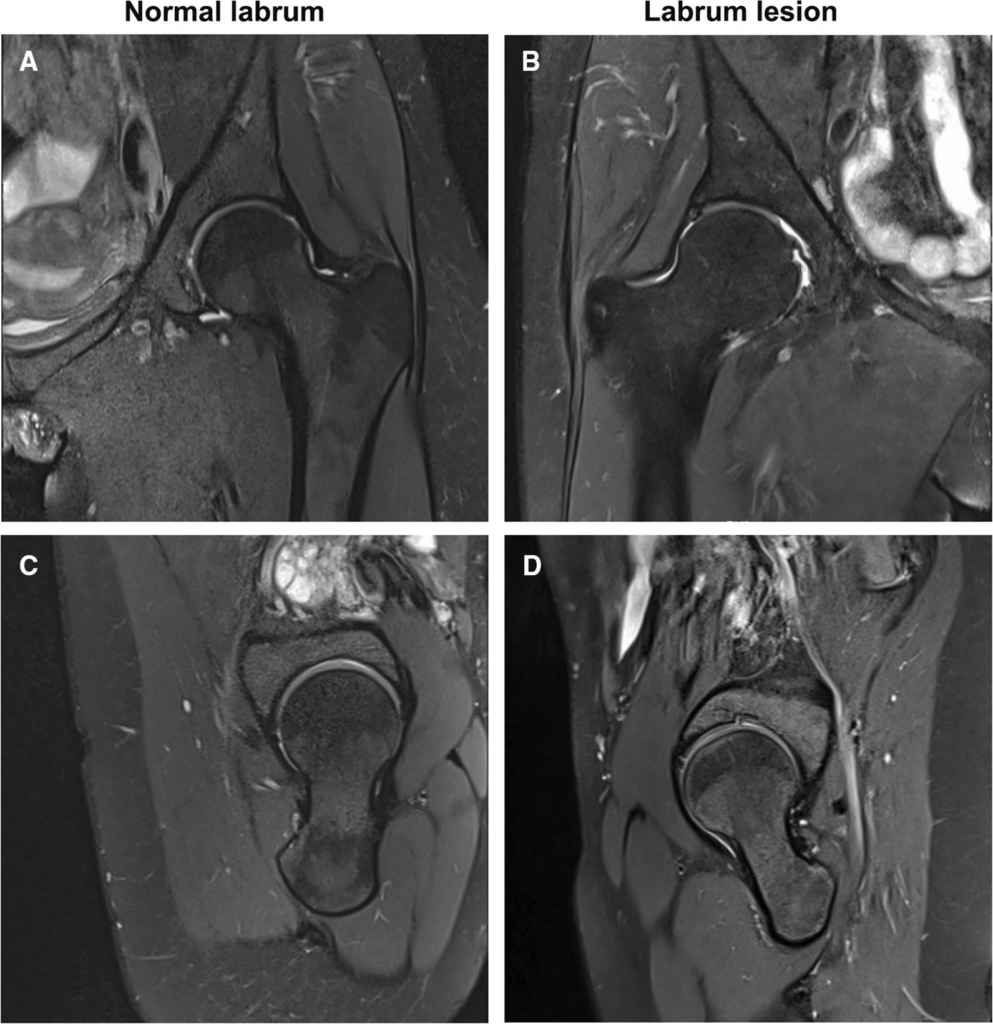

Bildgebende Verfahren: Röntgenaufnahmen helfen bei der Beurteilung knöcherner Fehlformen. Die sensitivste Methode zur Darstellung eines Labrumrisses ist die Magnetresonanz-Arthrographie (MRA). Konventionelle MRT-Untersuchungen zeigen einen Labrumriss hingegen nicht immer zuverlässig (Groh & Herrera, 2009; Su et al., 2019).

Einordnung bildgebender Befunde: Eine systematische Übersichtsarbeit von Heerey et al. (2018) zeigt, dass Labrumrisse nicht nur bei Personen mit Hüftschmerzen häufig auftreten (Prävalenz: 62 %), sondern auch bei asymptomatischen Menschen auffallend häufig zu finden sind (Prävalenz: 54 %). Das bedeutet: Ein Labrumriss im MRT erklärt nicht zwangsläufig die Beschwerden. Daher sollte die Bildgebung stets im klinischen Gesamtkontext bewertet werden, um Fehlinterpretationen und überflüssige Behandlungen zu vermeiden.

Labrumriss Behandlungsmöglichkeiten

Konservative Therapie: An erster Stelle stehen die Schmerzreduktion und Entzündungshemmung durch nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR). Auch gezieltes medizinisches Fitnesstraining kann hilfreich sein – insbesondere bei funktionellen Einschränkungen oder im Rahmen eines Trainings mit Hüftschmerzen. Die Wirksamkeit konservativer Maßnahmen ist individuell unterschiedlich und hängt stark vom Ausmaß des Labrumrisses ab (Su et al., 2019).

Operative Eingriffe: Zeigt die konservative Therapie keine ausreichende Wirkung, ist eine Arthroskopie Mittel der Wahl. Dabei wird das Labrum – je nach Schädigungsgrad – entweder geglättet, refixiert oder durch ein Transplantat ersetzt. Liegt eine begleitende knöcherne Fehlform vor, kann zusätzlich eine korrigierende Osteotomie erforderlich sein (Farjo et al., 1999; Su et al., 2019).

Rehabilitation und Heilungsdauer

Die Nachbehandlung spielt eine entscheidende Rolle für den Therapieerfolg bei einem Labrumriss. In der unmittelbaren postoperativen Phase ist eine Entlastung mit Gehhilfen vorgesehen, gefolgt von aktiver Mobilisation, Muskelaufbau der Glutealmuskulatur und Wiederherstellung der neuromuskulären Kontrolle (Disantis et al., 2023). Das Training mit Hüftschmerzen sollte schrittweise wieder aufgenommen werden. Die Rückkehr in den Sport kann – je nach Ausprägung des Labrumrisses – mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Prävention und Tipps

Eine frühzeitige Erkennung von Risikofaktoren wie FAI oder Hüftdysplasie ist essenziell. Sporttreibende sollten monotone Bewegungsmuster, tiefe Beugehaltungen und übermäßige Belastung vermeiden. Eine gute muskuläre Kontrolle im Beckenbereich sowie gezieltes Training bei Hüftschmerzen können helfen, einen Labrumriss zu verhindern oder zumindest dessen Fortschreiten zu verlangsamen (Disantis et al., 2023).

Fazit

Ein Labrumriss an der Hüfte ist eine häufige Ursache für Leistenschmerzen und Bewegungseinschränkungen, insbesondere bei sportlich aktiven Menschen. Die differenzierte Diagnostik und individualisierte Therapie sind entscheidend für eine erfolgreiche Rehabilitation. Angesichts der hohen Prävalenz von Labrumrissen bei schmerzfreien Personen (Heerey et al., 2018) ist es jedoch unerlässlich, Befunde nicht isoliert zu betrachten. Nur eine Kombination aus klinischer Beurteilung, Bildgebung und gezieltem Training – etwa im Rahmen eines Trainingsprogramms bei Hüftschmerzen – führt zu einer fundierten Behandlungsentscheidung.

Bei Unsicherheiten vereinbaren Sie eine Online-Beratung und starten Sie den Weg in eine beweglichere, schmerzärmere Zukunft.

Als medizinischer Fitnesstrainer aus Bochum freue ich mich, Sie dabei zu unterstützen.

Literaturverzeichnis

Disantis, A. E., Martin, R. L., Enseki, K., Spaid, V., & McClincy, M. (2023). Non-Operative Rehabilitation Principles for Use in Individuals with Acetabular Dysplasia: A North American Based Delphi Study. International Journal of Sports Physical Therapy, 18(6), 1331–1345. https://doi.org/10.26603/001c.89265

Farjo, L. A., Glick, J. M., & Sampson, T. G. (1999). Hip arthroscopy for acetabular labral tears. Arthroscopy : the journal of arthroscopic & related surgery : official publication of the Arthroscopy Association of North America and the International Arthroscopy Association, 15(2), 132–137. https://doi.org/10.1053/ar.1999.v15.015013

Gala, L., Clohisy, J. C., & Beaulé, P. E. (2016). Hip Dysplasia in the Young Adult. Journal of Bone and Joint Surgery, 98(1), 63–73. https://doi.org/10.2106/JBJS.O.00109

Groh, M. M., & Herrera, J. (2009). A comprehensive review of hip labral tears. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine, 2(2), 105–117. https://doi.org/10.1007/s12178-009-9052-9

Heerey, J. J., Kemp, J. L., Mosler, A. B., Jones, D. M., Pizzari, T., Souza, R. B., & Crossley, K. M. (2018). What is the prevalence of imaging-defined intra-articular hip pathologies in people with and without pain? A systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 52(9), 581–593. https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-098264

Leibold, M. R., Huijbregts, P. A., & Jensen, R. (2008). Concurrent criterion-related validity of physical examination tests for hip labral lesions: a systematic review. The Journal of manual & manipulative therapy, 16(2), E24–E41. https://doi.org/10.1179/jmt.2008.16.2.24E

Su, T., Chen, G.-X., & Yang, L. (2019). Diagnosis and treatment of labral tear. Chinese Medical Journal, 132(2), 211–216. https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000000020